《中国国家地理》,1950年创刊于江苏省南京市,原名《地理知识》,是关于地理的月刊,该刊的文章和图片经常被中央及地方媒体转载,具有很强的可读性和收藏价值,国内外很多家图书馆已经把该刊作为重点收藏期刊。

本刊内容以中国地理为主,兼具世界各地不同区域的自然、人文景观和事件,并揭示其背景和奥秘,另亦涉及天文、生物、历史和考古等领域。是中国大陆著名的有关地理的杂志。

因该社隶属中国科学院,有一大批自然地理和人文地理的专家学者作为该社顾问,同时还有许多战斗在科考第一线的工作者与杂志社保持着密切联系,因此具有很强的独家性和权威性。

发展历史:

1949年4月,南京解放后,中国地理研究所和国立南京大学(原中央大学)地理系的教研队伍希望有一份地理学习、研究杂志,故而,1950年1月,《中国国家地理》的前身——《地理知识》应运而生。 [1] 当时整本杂志只有8页,一年后增至16页。当时的内容包括地理思想、中外国地理、自然地理、地图及地理调查法、地理教学、地理资料等。后来,杂志得到金擎宇兄弟等舆地界名流协助,发行状况和杂志印刷质量均有显著改善。

1954年,《地理知识》因发表披露中国国内的工业地理文章,被中国官方认为是“泄密”而遭受重创。但不久后影响消失,该杂志的内容继续扩充,至1957年时增至48页,发行量达到了20000册。

1960年7月,首次遭遇停刊,1961年改名为《地理》复刊。

中国大陆的一些科学杂志在大跃进及文化大革命中遭受重大打击,《地理知识》也不例外,1972年才得以复刊。在此期间,《地理知识》发行很不稳定,时断时续,该情况在文革结束后才有所改善。

1998年,该杂志全面改版,页数增至84页,翌年增至100页。由黑白改为全彩,由胶版纸改为铜版纸,定价由4.9元增至16元。

2000年10月,《地理知识》杂志更名为《中国国家地理》,随后亦在中国台湾地区、中国香港地区等地推出繁体字版乃至在日本推出日文版。

2004年,《中国国家地理》增至148页,并推出青少年版《博物》。

2005年10月,在其创刊55周年之际,推出550页的“选美中国”特刊,出版量达到55万册的历史新高。该特刊深受消费者的好评,一上市便被抢购一空,乃至出现了部分地区的书报亭出现囤积居奇哄抬价格的情况。

2008年3月,《中华遗产》正式成为了《中国国家地理》杂志品牌下的一员。

2008年7月,推出港澳繁体版。

2009年1月,杂志价格提升至20元,页码加到176页。

2009年4月,《中国国家地理》英文版正式出版。

2010年是《中国国家地理》创刊60周年,杂志举办了重温最有影响力的观点、征集改变最大的地方、寻找60年传读的世家和“校园行知客”4样活动。

文体文风:

要求文章用第一人称“我”来讲述,把读者带入现场,设立编辑规范,做好每篇文章的大标题、小标题、引言、抽言等;要求把知识融于话题中,提出了“由头 知识”、“事件 知识”、“人物 知识”的模式和“记者 学者 诗人 哲学家”的文体。

突出图片和地图独立语言的作用,图片与文字并重,版面达到1︰1。要求精心选取图片并大量选取大尺度的航拍片,写好每张图片说明,充分表达图片信息,保证有足够的文字量和空间。地图是杂志的地理特色,除常用的平面图和晕渲图外,大量采用三维地形图、卫星影像图和高分辨率的卫星遥感图以及手绘图等。2000年第8期首次在专辑中赠送大幅单张地图

选题方针

区域综合性原则:以自然为核心的选题必须揭示其对人类的影响,而人文类选题的命脉则是梳理其兴衰传承的自然背景;

差异演替性原则:所有自然的更替、人文的盛衰都是在特定的时空范围内进行的,无论是“以今证古”还是“以古喻今”的地理思维,都需要展示大尺度的时空变化;

原创首发原则:研究性的选题制度以及专家型的制作队伍,确保杂志内容的原创性;而互联网检查制度,又保证了发表内容的独家性。

整体策划

自1998年第7期首次推出特别策划专辑后,“策划”逐渐成为编辑部的核心工作。从策划一个专辑到全年12期整体策划,已形成四种类型:地理专题如“用地图克隆中国”、“沙尘暴的是非”、“中国的四大美味”、“地震专辑”、“选美中国”“愧对海洋”、“秋景”、“冰川专辑”……;省区专辑,2001年第3期首次推出台湾专辑后,至2013年海南专辑,杂志已策划了29个省区专辑。其中陕西、青海、河南、福建、宁夏、海南均为上下两期;跨地区专辑如“大香格里拉”、“中国人的景观大道”、“塞北西域珍藏版”、“东北专辑”等;周边国家专辑:如“四性尼泊尔”、“早安越南”、“柬埔寨:苦难与微笑”、“缅甸:多少烟云佛塔中”……。

设计理念

一是要求杂志整体视觉设计风格的完整一致,保证杂志视觉形象的协调统一。

追加赠送:

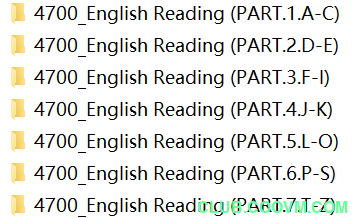

阿里云盘下载地址: 隐藏内容 https://www.aliyundrive.com/s/DZe6PAYyCj5

![[独家][桌面壁纸][中国空间站图片一张][天宫空间站][1440X900][一张图片][JPG/0.69M][珍藏][无水印][庆祝神州13顺利对接]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629004023338.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[罕见][独家修改][化学元素周期表][超大图][一张图][JPG/4.3M][3600X2400像素][化学课代表专属][辅导小孩专用][3.0版][永藏级]!](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629004022370.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[稀有][高清地图][世界地图一张][独家][高像素][超高清34M][一张图片][JPG/34.3M][珍藏][无水印][罕见][绝世珍品收藏!]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629004020729.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[稀有][高清地图][中国地图一张][独家][超高像素][一张图片][1.08亿像素][JPG/20.9M][原图][无水印][珍稀!!稀世永藏!]!](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629004019408.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[好品位养成指南][特德·焦亚等][共5册][epub][3.9M][百度网盘][电子书下载]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629003332284.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[爱问百科:来自美国的十万个为什么][多人][共7册][epub][43.6M][百度网盘][电子书下载]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629002713820.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[欧丽娟品读古诗词][欧丽娟 ][共1册][epub+azw3+mobi][百度网盘][电子书下载]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629002654743.jpeg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[0~3岁婴幼儿营养配餐看这本就够了][邵玉芬等][全1册][epub][28.4M][百度网盘][电子书下载]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629003447902.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)

![[诗经][骆玉明 细井徇][全1册][epub][21.6M][百度网盘][电子书下载]](https://www.guopeimv.com/wp-content/themes/ceomax-pro/timthumb.php?src=https://img.fhmv.com/bbs/2024/06/20240629003525971.jpg&h=200&w=300&zc=1&a=t&q=100&s=1)